在宅の仕事の報酬を支払ってもらえなかったので、内容証明を送り、訴訟を起こしました。

弁護士なし、必要経費1万円未満。

同じように未払いで悩んでいる人の参考になればと思います。

弁護士なしで自分で訴訟を起こした結果、全額支払ってもらえる事になったので、是非参考にしてみてください。

腹が立つよね、諦めないでね。

形式としては、在宅ワークの出来高に応じて報酬が支払われる 「請負」 の形で仕事をしていて、最初のうちはちゃんと払われてたのが、そのうちなんだかんだと理由をつけて減額され、ついには支払われなくなりました。

減額され始めた頃から、訴訟の可能性を視野に入れて、そんなそぶりを見せる事なく証拠集めをしていきました。

ネットで “在宅 報酬 未払い” と検索してみると、「内容証明、少額訴訟、契約書」などのワードが出てきたけど、契約書を交わしていない痛恨のミス。

でもだからと言って諦める訳にはいかないし、そんな会社を野放しにしたくもない。

ちなみに労働基準監督署は、給料をもらっている人のためのもので、報酬をもらう「請負契約」は適用されません。

なので、残念ながらこの場合は管轄外になります。

在宅ワーカーにとっては、厳しい現実ですね。

弁護士さんに頼んだら赤字になりそうなので、自力で頑張りました。

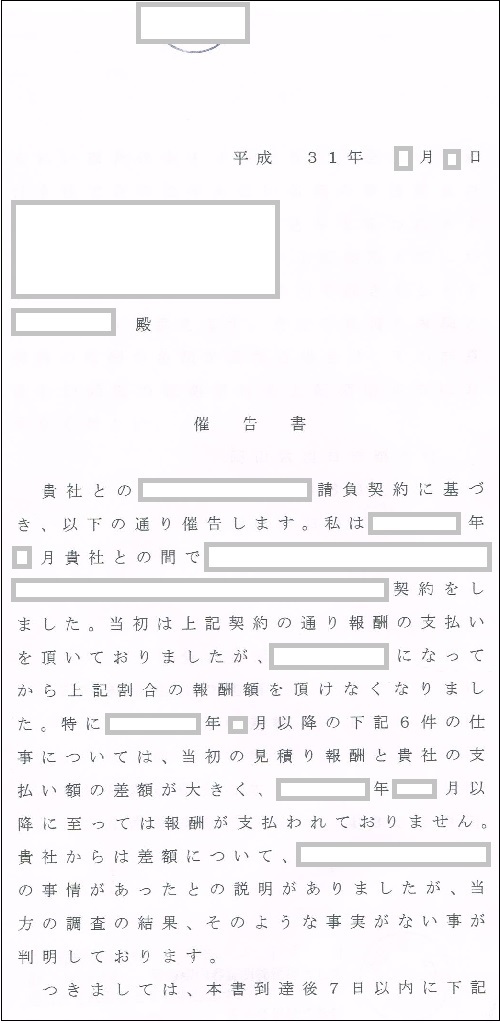

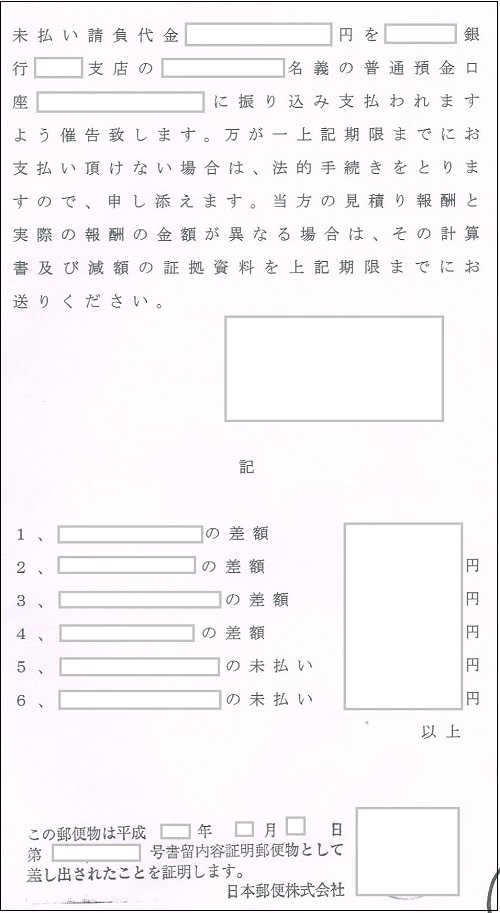

減額された分と未払い分の明細をつけて、合計金額を支払え、と言った内容で郵便を送りました。

これが実際に送った内容証明。

ちなみに「当方の調査の結果、そのような事実がない事が判明しております」とあるのは、

私と顧客間のやりとりで、会社側の嘘が分かってしまった事を指しています。

「おい!嘘ついてるのは分かってるんだからなっ!!」ってのを、オブラートに包んで包んで書いたよ。

これだけで支払ってくれる会社もあるようなので、ちょっと期待したけど払ってもらえず。

うーーん、さすがにしぶとい!

60万円以内の請求なので、費用が安くて手続きが簡単…らしい、少額訴訟をおこす事にしました。

簡単というけれども、そこは知識ゼロの一般市民。

ネット検索したり、下記の無料機関で相談したりとそれなりに頑張りました。

“報酬” ”未払い” と、ネットで検索すると、「必ず契約の書面を交わしておきましょう」と出てくるけど、今頃知っても、既に手遅れ。

最初はね、払ってもらえると信じてたから。

困った事に、契約書は無いわ、報酬の取り決めは電話でしているわで、証拠がない。

仕方ないので、最初の頃にはちゃんと支払われていた事を証明する、通帳や明細をコピーして

「ほらね、初めの頃はちゃんと○○%支払われてるでしょ。」と証明する事にしました。

このまま払ってもらえないようだと、訴えも辞さない!と構えた頃から、

「報酬の○○が支払われておりません。つきましては××までにお支払い、もしくはご連絡をお願いします。」

と、催促のメールをせっせと送りました。

ほ~ら、こんなに催促したのに連絡がなかったんだよ、払ってくれなかったんだよって事を後で証明するために。

また、「○○の契約のはずですが…」といったメールを送って、相手がそれを否定しなければ、契約書…とまではいかなくても、ちょっとした代わりになるかもと か考えたりもして。

支払いを踏み倒すまともじゃない人が相手なのでね、慎重且つ確実にやっていかないと。

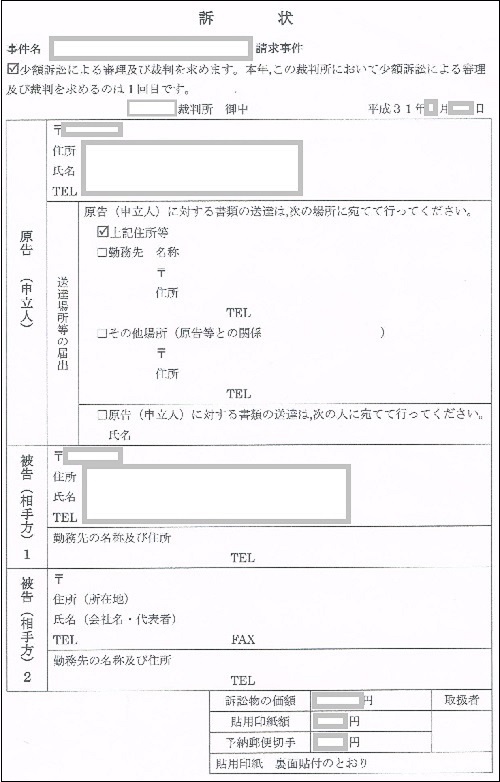

自分で訴状を作成してみたけど、これで良いかどうかを判断するのは難しい。

修正や訂正のために裁判所に何度も足を運ぶ人もいるようなので、ここは一つプロにみてもらおうと、無料の相談窓口を利用しました。

利用した無料相談は下記の通り。

1)自治体で利用できる 『無料弁護士相談』

お住まいの自治体に聞いてみてください。

私の住んでいる地域では、年に1回30分の制限付きで相談できました。

2) 法律の日の 『弁護士無料相談会』

毎年10月1日の法律の日は、全国で無料相談会が開催されます。

他にも裁判所が無料相談会をしている場合があるので、チェックしてみてください。

3) 都道府県で、『司法書士会の無料相談会』があります。

少額訴訟は司法書士さんも扱えるので、相談できます。

4) 『下請けかけこみ寺』 という所があります。

地域の産業振興財団がそれにあたるのですが、電話でちょっとした相談にのってもらえます。

とりあえず自分で訴状を作成したものを無料相談に持って行って、アドバイスに従って修正や訂正を加えながら作成しました。

訴状は裁判所でももらえるけど、PCで作成した方が修正とコピー印刷がしやすいので、ワード使用。

“ワード 訴状”で検索すると、フォームが出てきます。

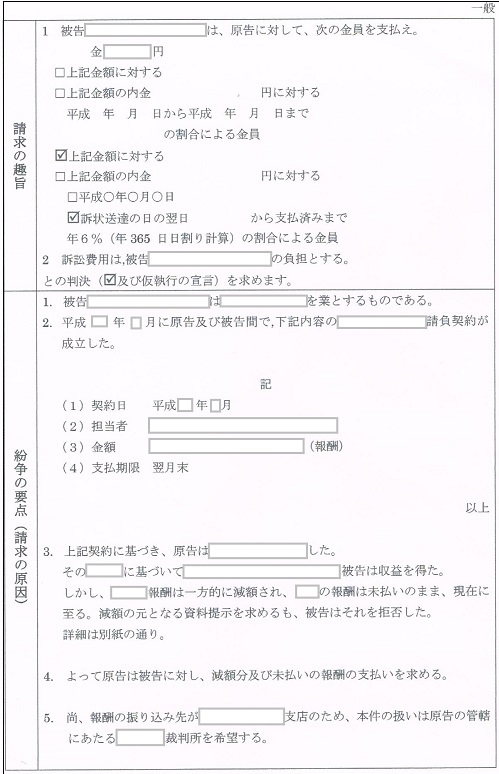

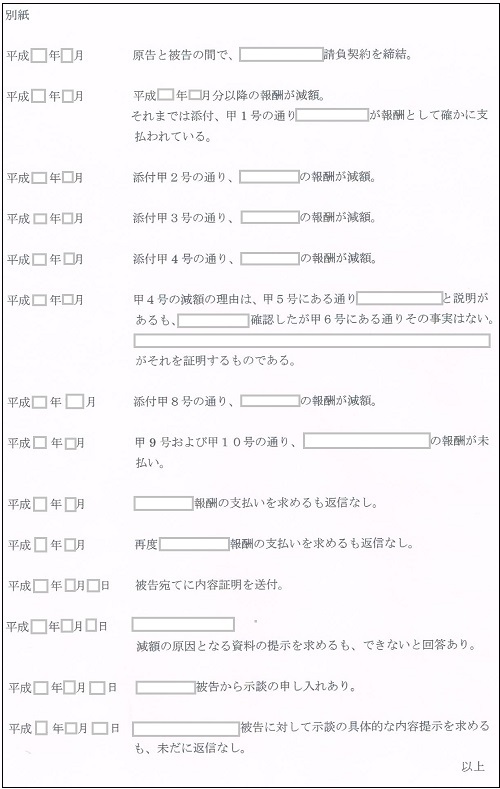

この訴状と一緒に、裁判官が分かり易いように、時系列にまとめたものを別紙として付けました。

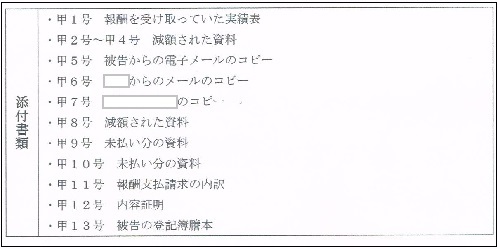

これらに、甲1号~甲13号までの添付資料を付けて、簡易裁判所へ提出。

添付資料には、右上に甲1号から順番に番号を付けていきます。(相手方は乙1号~)

裁判所に提出する際には、収入印紙・郵便切手・法人が相手の場合は登記簿が必要なのですが、裁判所によって金額が違うので、提出する前に電話で確認してくださいね。

訴状は、裁判所用、被告用、自分用の3部が必要です。

被告へは上記の郵便切手を使って、裁判所が送付してくれます。

被告の会社が遠方だったため、もし扱いが相手住所の管轄裁判所になってしまうと、何回か往復する事になり、交通費だけでもバカになりません。

訴状の項目5.にあるように、支払い先が原告(私)住所の最寄り金融機関なので、こちらの裁判所で扱って欲しいの一文は是非とも入れたいところです。

少額訴訟なら1回で済むはずが、通常訴訟だと何度も書類の提出や答弁に出向く必要があって面倒なのに、切り替えるって意味が分からない。

まあ、常識で考えるだけ無駄な相手なんで、しょうがないですね。

通常裁判になったからと言って、追加料金が発生する訳でもないし、書類を作成し直す必要もありません。

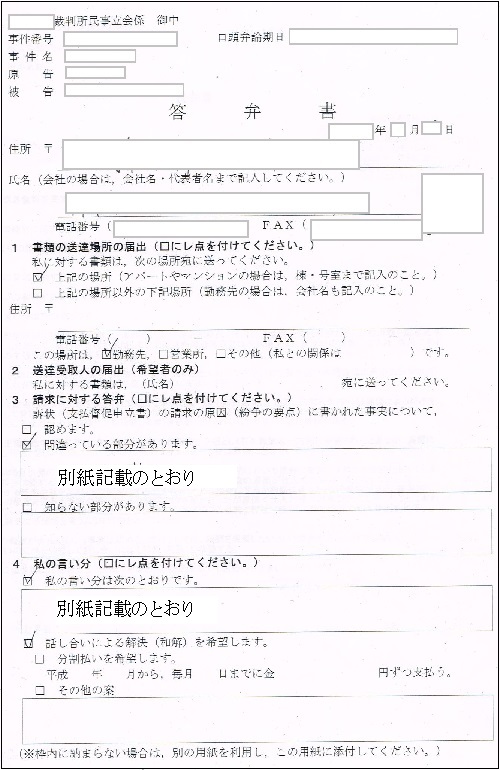

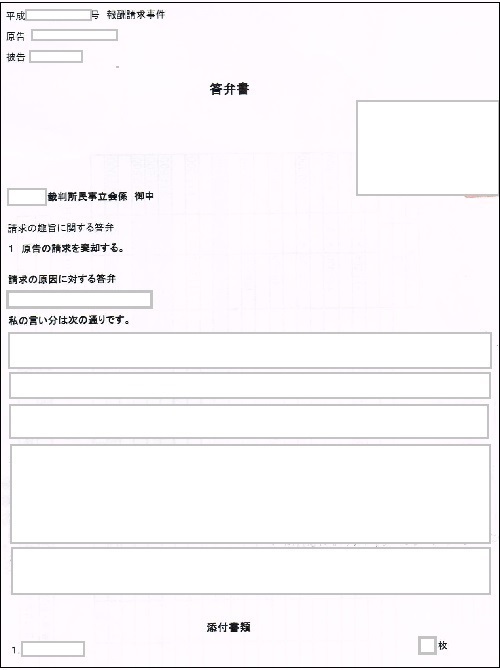

私が提出した訴状に対する、答弁書が届きました。

いわゆる反論です。

詳しく書けないけど、ツッコミどころ満載な内容。

これは、「先に提出した訴状内容に間違いありません」と確認するようなもの。

しかもよくTVで見るような法廷ではなくて、円卓の会議室みたいな部屋だったので、ちょっとホッとしました。

被告が欠席したので、裁判官・書記官・私の3人で、訴状の内容に間違いがない事を確認するだけですぐに終了。

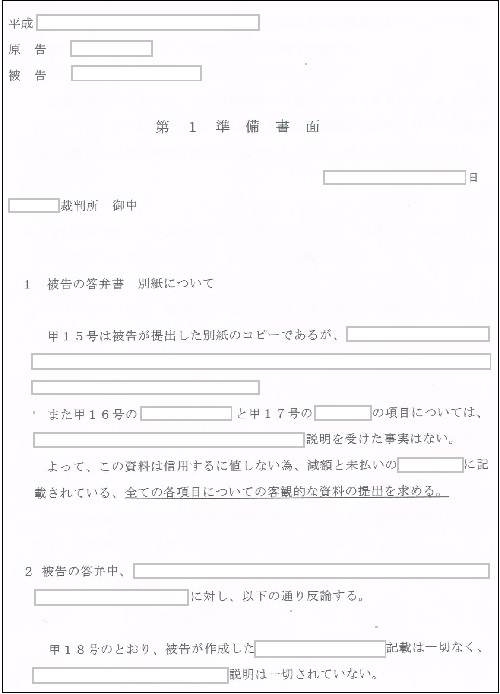

被告(相手)が提出してきた答弁書に対して、こちらの言い分を主張する書類を準備書面と言います。

次回の口頭弁論の日にちの、できれば10日ほど前までにはそれを提出するようにと言われたので、作成しました。

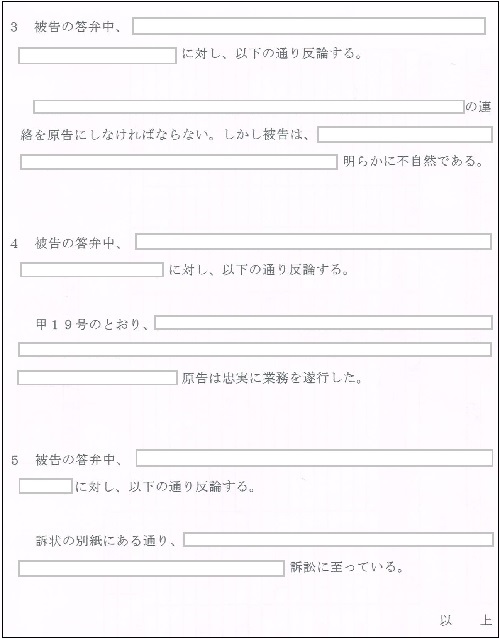

全体の流れとしては、

1)原告(私)が訴状を提出 ⇒ (払え)

2)被告(相手)が答弁書を提出 ⇒ (こんな理由で払いませーん)

※第一回口頭弁論(裁判官が訴状の内容が確かな事を確認)

3)原告(私)が準備書面を提出 ⇒ (いやいや、払ってもらわないと) ←今ここ

4)被告(相手)が準備書面を提出 ⇒ (言い訳○▲×〒○■)

※第二回口頭弁論(準備書面を元に裁判官が双方の意見を聞く)

…っとまぁ、こんな感じで進められます。

準備書面を作成した後で、またもや無料法律相談で弁護士さんにチェックしてもらって、提出したものがこれ。

さすが専門家(弁護士)ですね。

ツッコミどころ満載だったので、それに対していちいちツッコミを入れてたけど、「裁判官に一番言いたい項目に絞って、分かり易く作成した方が良いのではないか。」とのアドバイスに従って、「客観的な資料の提出を求める」を一番最初にもってきました。

「言い訳の証拠を出せるもんなら出してみろ!」ってのを一番言いたかったので。

その他の数項目については、重要順にツッコミを入れたものを3部作成して提出しました。